JALO公式ブログJALO’s Official blog

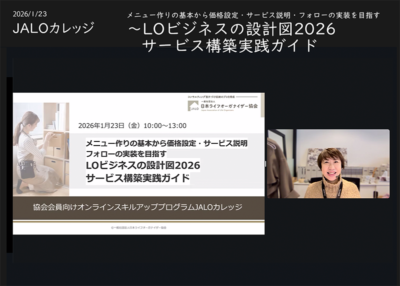

スウェーデン式終いじたく(Swedish Death Cleaning)から学ぶ、持続可能な片づけのヒント〜同時通訳付きウェビナー

ライフオーガナイザー1級資格取得後、協会会員のみがさらなるスキルアップのために受講できる専科資格の1つに「CLO資格認定プログラム」があります。慢性的に片づけられない人をサポートするための専門的な知識を得られる専科講座で、米国の研究団体(ICD)の最新プログラムを日本語で学べる特別なものです。

受講開始すると、日本語に翻訳された40以上の動画・音声プログラムでは30年以上の試行錯誤から得られた確かな知見を学ぶことができます。両方を取り入れることで視野が広がり、柔軟な思考と確かなスキルが身につきます。

ICDがほぼ毎週開催しているウェビナーでは、現代のニーズやトレンドに対応した最新情報を効率的に吸収でき、即実践に生かすことができます。 現地のプログラムなのでもちろん英語ですが、月に1度、プロボノの通訳の方に入っていただき、日本語で学べます。

2月は「Swedish Death Cleaning」から学ぶ、持続可能な片づけのヒントをICDウェビナー受講し、CLOプログラム受講メンバーの愛知県在住 花村久美子さんにレポートいただきました。

この手法は、スウェーデンの文化的価値観に根ざしています。

「平等と社会的責任」

「無駄のない、ちょうどいいバランス」

「心地よさを楽しむこと」

といった思想が背景にあり、ライフオーガナイズの考え方とも通じるものがあります。物を片づけることで生まれるスペースはもちろんのこと、所有物の価値や意義を考えるプロセスを通じて、自分自身を振り返るきっかけにもなるのです。

ウェビナーでは、Swedish Death Cleaningの具体的な方法についても紹介されました。

その中でも、特に印象的だったのが「自分にごほうびを与える」という考え方です。

ごほうびと言っても、新しく物を購入するのではなく、家族や親しい人とおいしい食事やお茶の時間を楽しむことも大切なごほうび。

普段ひと息つくことを忘れがちなわたしには積極的に取り入れたいごほうびだなあと感じました。

この片づけは、時間をかけてじっくりと取り組むものであり、すべてのクライアントに適しているとは限りません。

しかし、持続可能な片づけの手法として、必要なクライアントに提案できる新たな選択肢が増えたと感じます。

紹介されていた書籍「The Gentle Art of Swedish Death Cleaning」は、翻訳本『人生は手放した数だけ豊かになる』(三笠書房)も出版されています。ご興味のある方はお手にとってみてください。

参加メンバーのブログ記事をご紹介。

宮本ちかこさん「【終活】自分らしく生き、その日が来ても家族を困らせない片づけとは?/スウェーデン式「デス・クリーニング」」

ライフオーガナイズ?ライフオーガナイザーって何?という方はライフオーガナイズ入門講座の受講をおすすめします。 ライフオーガナイザーに興味がある、という方は、ライフオーガナイザー2級資格認定講座の受講を、ライフオーガナイザーとして活動したい!という方は2級受講後、ライフオーガナイザー1級資格認定講座を受講ください。ライフオーガナイザー資格認定講座の詳細や協会概要についての資料請求はこちらから。

関連のありそうな記事

-

2025.12.15

-

2025.12.11

-

2025.11.20

-

2025.11.11

最新の記事

カテゴリー

タグ

- MLO

- JALOエプロン

- オーガナイズグッズ

- WORKERS' BOX

- 中四国チャプター

- 関西チャプター

- 交流会

- 魔法のリノベ

- 大分県インテリアコーディネーター協会

- 大分県

- 東京インテリアショーハウス

- スキルアップセミナー

- 洗濯動線

- 建築知識

- エクスナレッジ

- 全国チャプタースタッフオンラインミーティング

- 玄関収納

- LOカフェ

- 5月は暮らし最適化月間

- 現場シェア会

- リユースオーガナイズベーシック

- 写真の整理講座

- 写真の整理

- バッグの整理

- 専科講座受講者の声

- NAPO

- PHPスペシャル

- 家事代行サービス

- 時間を生み出す片づけ法を親子で学ぶ

- 実家の片づけ

- ライフオーガナイズファシリテーター

- ESSE

- ヘチマ部

- カジタク

- スキルアッププログラム

- JALO防災収納部

- クローゼットオーガナイザー

- パナソニックショウルーム横浜

- インテリアコーディネーター

- TED

- TEDx

- Life Organizing

- well-being

- 人生を整え幸福度をあげるライフスキル

- 金沢

- 北陸

- 神谷コーポレーション

- アイカ工業

- フルハイトドア®

- 黒崎産業ショールーム

- クロワッサン

- 収納プランニング実践講座

- 講師会

- 起業

- HAPO

- リユースオーガナイザー

- 東商住建株式会社

- LOメンターAI高原

- アップサイクル部

- ライクイット

- 黒崎産業株式会社

- かたづけかるた

- パナソニックショウルーム大阪

- 遺品整理

- 福祉整理

- メモリーズ

- ビジネススキル

- 時間のオーガナイズ講座

- 早得キャンペーン

- like-it®

- 防災

- パナソニックハウジングソリューションズ株式会社

- JALOロードマップ

- ピックアップライフオーガナイザー

- JALO NEWS

- ライフオーガナイザー紹介

- 世界片づけの日

- メンタルオーガナイザー

- キッズいきるちからフェス2024

- あいうえおかたづけ

- 振り返り会

- シニア生活環境オーガナイザー

- 防災食

- ウェルビーイング

- note

- ビギナーズセミナー

- 協会監修コンテンツ

- レジデンシャルオーガナイザー

- 利き脳片づけ

- JCO

- IFPOA

- JALO-TV

- JCO版私の履歴書

- SDGs委員会

- WorldOrganizingDay

- gomonth2025

- ライフオーガナイズ

- ショールーム

- オーガナイズの日

- 代表理事メルマガ

- チャリティイベント

- gomonth2024

- 法人向けサービス

- 会員サポート

- 南海プライウッドショールーム

- じむきょくなかい(事務局な会)

- 南海プライウッド株式会社

- 2級受講者の声

- JALOカンファレンス

- ICD

- CLO

- JALOカレッジ

- 1級受講者の声

- 受講者の声

- ライフオーガナイザー